ENGLISH BELOW

La revue des Études mongoles et sibériennes, centre-asiatiques et tibétaines et la Société des études mongoles et sibériennes ont la profonde tristesse d’annoncer la disparition de Roberte Hamayon (Nicole Devaux dans la vie civile), qui s’est éteinte le 18 mars 2025.

Anthropologue et linguiste, fondatrice des études mongoles en France, du « Centre d’études mongoles et sibériennes » et de notre revue (titrée Études mongoles à sa création en 1970, renommée Études mongoles et sibériennes en 1981, puis Études mongoles et sibériennes, centre-asiatiques et tibétaines en 2006), directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études, théoricienne internationalement reconnue du chamanisme et du jouer, Roberte Hamayon a transformé le paysage des études sur l’Asie septentrionale en France et dans le monde. Sa contribution décisive à la compréhension des mécanismes de la croyance, des usages de la métaphore et de la vie rituelle des populations mongoles et sibériennes fait d’elle l’une des grandes anthropologues françaises de notre temps.

Née en 1939 à Paris, Roberte Hamayon suit dès 1963 les séminaires d’Évelyne Lot-Falck à l’EPHE, juste après la création de la chaire de Religions de l’Eurasie septentrionale et de l’Arctique, la même année, sous l’impulsion de Claude Lévi-Strauss. Après une formation en ethnologie et en linguistique, forte d’une bonne connaissance du russe, elle profite de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Mongolie en 1965 et de la signature d’un protocole d’échange entre le CNRS et l’Académie des sciences mongole pour faire un premier séjour de recherche dans ce pays. Elle est, avec Françoise Aubin (1932-2017), la première chercheuse originaire d’un pays « capitaliste » à pouvoir se rendre à l’université nationale d’Oulan-Bator en 1967. Elle s’y rendra à de très nombreuses reprises tout au long des années 1970, de même qu’en Union soviétique auprès des populations bouriates. De retour de son premier terrain ethnographique à l’automne 1967, elle met en place un enseignement de langue et de culture mongoles à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO, alors École nationale des langues orientales vivantes) à Paris, où elle enseignera jusqu’en 1973, date à laquelle Jacques Legrand lui succède.

Après une première affectation au musée de l’Homme comme bibliothécaire en 1960, elle est recrutée au CNRS comme collaboratrice technique en 1963, puis comme chercheuse en 1965 et, en 1968, rejoint à l’Université Paris X Nanterre le Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC), fondé l’année précédente par Éric de Dampierre. Avec le soutien actif de ce dernier, elle crée alors le Centre d’études mongoles en 1969 (devenu Centre d’études mongoles et sibériennes en 1976) et fonde la revue annuelle des Études Mongoles l’année suivante – elle sera renommée Études mongoles et sibériennes en 1981, puis Études mongoles et sibériennes, centre-asiatiques et tibétaines (EMSCAT) en 2006, témoignant ainsi de l’expansion progressive de l’équipe rassemblée autour de Roberte Hamayon.

En 1974, elle est élue directrice d’études à l’EPHE pour succéder à Évelyne Lot-Falck à la chaire de Religions de l’Asie septentrionale, qu’elle occupera jusqu’à sa retraite en 2007 (la chaire, rebaptisée Anthropologie du religieux, est désormais occupée par Grégory Delaplace). Ces années à l’EPHE, pendant lesquelles elle garde des liens étroits avec l’université Paris X et avec le LESC, dont elle prend la direction de 1988 à 1994, voient l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs spécialistes de la Mongolie et de la Sibérie, qu’elle forme et qui contribuent à ses côtés au développement du domaine.

Quittant le LESC en 2002, Roberte Hamayon devient membre du GEODE (aujourd’hui Sophiapol, EA 3932), puis du laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL, UMR 8582) en 2004. En 2002, le fonds documentaire du CEMS est transféré de Nanterre à l’EPHE, avant d’être intégré au Grand équipement documentaire de l’Humathèque. La revue des EMSCAT, institutionnellement rattachée à l’EPHE, est aujourd’hui éditée par la Société des études mongoles et sibériennes (SEMS), créée par Roberte Hamayon en 2013.

Si sa réflexion s’est nourrie pendant toute sa carrière de l’ethnographie nord-asiatique, l’influence de Roberte Hamayon dépasse très largement les limites de l’aire sibéro-mongole. Sa pensée a inspiré des anthropologues spécialistes de toutes aires culturelles, mais aussi des sociologues, des historiens et des philosophes, en France, au Canada, au Japon et ailleurs. Elle est reconnue internationalement, dès la publication de son ouvrage majeur, La Chasse à l’âme. Esquisse d’une théorie du chamanisme sibérien (Nanterre, Société d’ethnologie, 1990), comme une théoricienne importante du fait religieux. La publication, 22 ans plus tard, de Jouer. Une étude anthropologique (Paris, La Découverte, 2012), qui explore les pouvoirs de la métaphore et propose d’envisager le jeu comme un mode d’action, affine encore la contribution décisive qu’elle apporte à l’anthropologie sociale et culturelle du début du XXIe siècle. Roberte Hamayon se distingue enfin par son apport au champ de l’ethnolinguistique, auquel elle contribue notamment par la publication des Éléments de grammaire mongole, en collaboration avec Marie-Lise Beffa (Paris, Dunod, 1975).

Elle reçoit en 2006 la médaille d’argent du CNRS en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière. L’État mongol la distingue successivement par la médaille de l’Amitié (Nairamdal, en 2005) et par celle de l’Étoile polaire (Altan Gadas, en 2016), la plus haute distinction qui puisse être décernée à un étranger. Elle reçoit en 2016 le prix Onon du Mongolia and Inner Asia Studies Unit, à l’université de Cambridge, pour sa contribution au domaine des études mongoles. En 2020, elle reçoit un doctorat honoris causa de l’université de Fribourg (Suisse).

Un premier volume d’hommage lui a été offert à l’occasion de son départ à la retraite, dirigé par Katia Buffetrille, Jean-Luc Lambert, Nathalie Luca et Anne de Sales : D’une anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du croire (EMSCAT, Hors-série, 2013), suivi d’un numéro spécial de la revue des Cahiers d’Extrême-Asie consacré à l’importance de sa pensée pour les études du religieux dans le monde chinois (vol. 30, 2021). Le nombre des contributions rassemblées dans ces deux volumes, sans parler de la diversité des thèmes qu’elles abordent, témoigne bien de l’ampleur de l’héritage intellectuel que Roberte Hamayon laisse derrière elle.

Mais outre son héritage scientifique exceptionnel, c’est avant tout son dévouement envers les étudiants, sa permanente disponibilité, son optimisme et sa bienveillance que retiennent ceux qui sont devenus ses disciples et collègues, français comme étrangers. Nous avons perdu un maître, un modèle, une amie, mais continuerons longtemps à récolter les fruits de ce qu’elle avait semé.

***

Our journal Études mongoles et sibériennes, centre-asiatiques et tibétaines (EMSCAT) and the Société des études mongoles et sibériennes are deeply saddened to announce the passing of Roberte Hamayon (Nicole Devaux in civilian life), on March 18, 2025.

An anthropologist and linguist, founder of Mongolian studies in France, of the “Centre d’études mongoles et sibériennes” (CEMS) and of our journal (originally titled Études mongoles at its inception in 1970, renamed Études mongoles et sibériennes in 1981, and then EMSCAT in 2006), director of studies at the École Pratique des Hautes Études (EPHE), an internationally recognized theorist of shamanism and play, Roberte Hamayon transformed the landscape of studies on Northern Asia in France and around the world. Her decisive contribution to understanding the mechanisms of belief, the uses of metaphor, and the ritual life of Mongolian and Siberian populations made her one of the great French anthropologists of our time.

Born in 1939 in Paris, Roberte Hamayon attended Évelyne Lot-Falck’s seminars at the EPHE from 1963, right after the creation of the Chair of Religions of Northern Eurasia and the Arctic that same year, upon Claude Lévi-Strauss’s initiative. After training in ethnology and linguistics and acquiring a strong command of Russian, she took the opportunity of the establishment of diplomatic relations between France and the People’s Republic of Mongolia in 1965 and the signing of an exchange protocol between the CNRS and the Mongolian Academy of Sciences to undertake her first research trip to Mongolia. Alongside Françoise Aubin (1932-2017), she was the first researcher from a “capitalist” country to visit the National University of Ulaanbaatar in 1967. She would return numerous times throughout the 1970s, as well as to the Soviet Union to work with Buryat populations.

Back from her first ethnographic fieldwork in the fall of 1967, she established a Mongolian language and culture program at the Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO, then known as the École nationale des langues orientales vivantes) in Paris, where she taught until 1973, when Jacques Legrand succeeded her.

After an initial position at the Musée de l’Homme as a librarian in 1960, she was recruited by the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) as a technical collaborator in 1963, then as a researcher in 1965. In 1968, she joined the Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC) at the University of Paris X Nanterre, founded the previous year by Éric de Dampierre. With his active support, she established the Centre d’études mongoles in 1969 (which became the Centre d’études mongoles et sibériennes in 1976) and founded the annual journal Études Mongoles the following year (renamed Études mongoles et sibériennes in 1976, and later Études mongoles & sibériennes, centrasiatiques & tibétaines in 2004).

In 1974, she was elected director of studies at the EPHE, succeeding Évelyne Lot-Falck in the Chair of Religions of Northern Asia, which she held until her retirement in 2007 (the chair, renamed Chair of the Anthropology of religions, is now held by Grégory Delaplace). During her years at the EPHE, while maintaining strong ties with the University of Paris X and the LESC, where she served as director from 1988 to 1994, she trained a new generation of researchers specializing in Mongolia and Siberia, who contributed alongside her to the development of the field.

Leaving the LESC in 2002, Roberte Hamayon joined the GEODE (now Sophiapol, EA 3932), before settling at the Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL, UMR 8582) in 2004 and until her retirement. In 2002, the CEMS documentary collection was transferred from Nanterre to the EPHE before being integrated into the Grand Équipement Documentaire of the Humathèque. The EMSCAT journal, institutionally affiliated with the EPHE, is now published by the Société des études mongoles et sibériennes (SEMS), which Roberte Hamayon founded in 2013.

While her work was deeply rooted in North Asian ethnography, Roberte Hamayon’s influence extended far beyond the Siberian-Mongolian region. Her thought inspired anthropologists specializing in various cultural areas, as well as sociologists, historians, and philosophers in France, Canada, Japan, and beyond. She gained international recognition with the publication of her major work, La Chasse à l’âme. Esquisse d’une théorie du chamanisme sibérien (Société d’ethnologie, Nanterre, 1990), which established her as a key theorist of religions. The publication, 22 years later, of Jouer. Une étude anthropologique (Paris, La Découverte, 2012, translated in 2016 as Why We Play. An Anthropological Study, Chicago, Hau Books), exploring the power of metaphor and proposing play as a mode of action, further refined her decisive contributions to early 21st century social and cultural anthropology. Roberte Hamayon also made significant contributions to ethnolinguistics, notably with the publication of Éléments de grammaire mongole, co-authored with Marie-Lise Beffa (Paris, Dunod, 1975).

In 2006, she was awarded the CNRS Silver Medal in recognition of her entire career. The Mongolian state honoured her with the Medal of Friendship (Nairamdal, in 2005) and later with the Order of the Polar Star (Altan Gadas, in 2016), the highest distinction awarded to a foreigner. In 2016, she received the Onon Prize from the Mongolia and Inner Asia Studies Unit at the University of Cambridge for her contributions to Mongolian studies. In 2020, she was awarded an honorary doctorate by the University of Fribourg (Switzerland).

A first tribute volume was gifted to her upon her retirement, edited by Katia Buffetrille, Jean-Luc Lambert, Nathalie Luca, and Anne de Sales: D’une anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du croire (EMSCAT, Special Issue, 2013), followed in 2023 by a special issue of Cahiers d’Extrême-Asie dedicated to the importance of her thought for religious studies in the Chinese world (vol. 30, 2021). The number and diversity of contributions in these two volumes reflect the vast intellectual legacy she leaves behind.

Beyond her exceptional scientific legacy, those who became her students and colleagues, both French and international, remember above all her dedication to students, her constant availability, her optimism, and her kindness. We have lost a mentor, a role model, and a friend, but we will continue for many years to come to harvest the fruits of what she had sown.

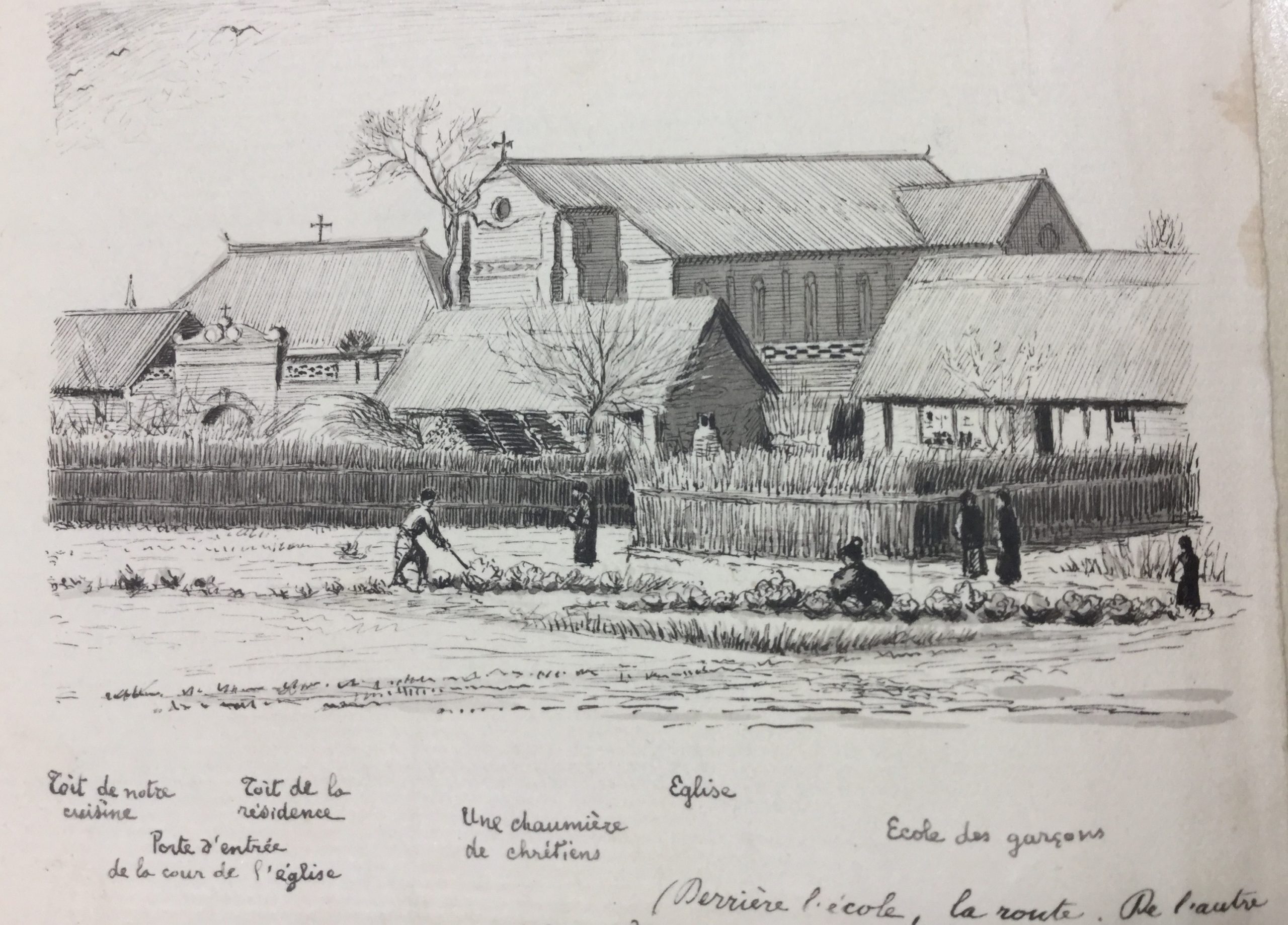

(c)AMEP-IRFA village catholique, P. Caubrière

(c)AMEP-IRFA village catholique, P. Caubrière